卡德罗夫被俄军退役上将“告发”,他在车臣的所作所为郑州配资服务,早已经触犯了普京的“逆鳞”。

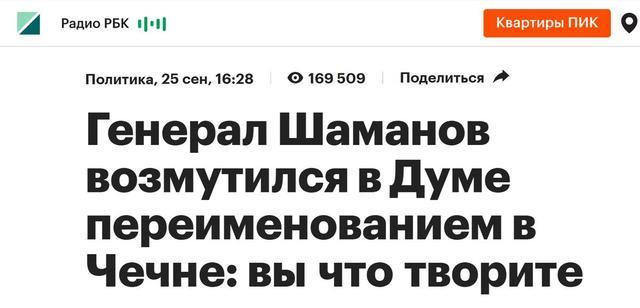

据悉,在俄罗斯国家杜马会议期间,俄军退役上将、执政党统一俄罗斯党议员沙马诺夫对车臣议会提出的一项城市更名法案表达了不满。

【卡德罗夫在车臣的所作所为,犯了普京的大忌】

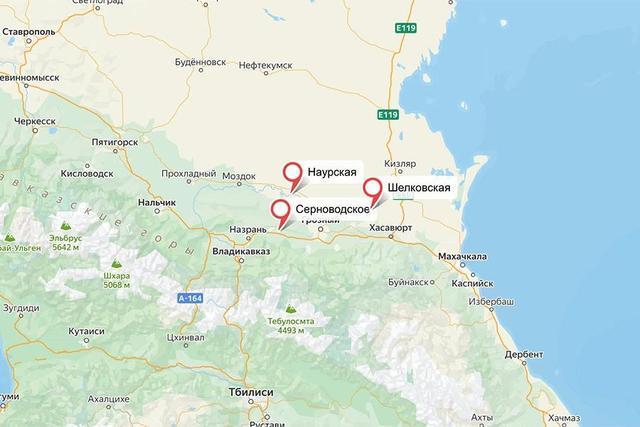

根据这一法案,车臣境内的谢尔诺沃茨科耶将更名为谢尔诺沃茨克、谢尔科夫斯卡娅将更名为捷列克,瑙尔斯卡娅将更名为涅尔瓦。

车臣议会认为,这三个定居点现在已经升格为城市,但他们原本的名字与“城市”一词不匹配,为了符合俄罗斯语言中的地名规范,对城市名称进行了更改。

沙马诺夫对于谢尔诺沃茨科耶市的改名没有意见,但对于另外两座城市的改名意见很大。

【沙马诺夫对其中两座城市的改名意见很大】

这位议员强调,这些城市是由有着上百年历史的哥萨克村庄发展而来的,车臣议会现在不仅“驱逐了当地讲俄语的居民,还要抹去他们的名字”,并质问车臣那边“到底在干什么?!”

沙马诺夫所担心的,是部分以少数民族为主的俄罗斯加盟共和国出现去俄化苗头,担心俄罗斯会因此而再次生乱,甚至如苏联一样走向解体。

简而言之,苏联成立初期,在联邦体制下强化非俄罗斯语言和文化,强化加盟共和国民族语言和文化传承的本土化政策,一定程度上为后来的苏联解体埋下了祸根。

苏联解体后,莫斯科希望依靠同为俄语国家的历史文化认同,来维持自身在独联体国家中的地位,可除了白俄罗斯等少数国家,大部分独联体成员国为完成国族历史构建,走上了去俄化道路。

【乌克兰等国出现了去俄罗斯化浪潮】

其中较为激进的就是乌克兰,乌克兰不仅大量更改带有俄罗斯色彩的地名,拆除纪念碑、雕像,推广乌克兰语,甚至将二战时与德国法西斯合作的乌克兰民族主义者班德拉视为英雄。

乌克兰积极的去俄化,以及在此期间出现的“纳粹化”,就是普京政府发动“特别军事行动”的主要“合法性来源”。

而在俄罗斯国内,北高加索地区也出现了去俄化风潮,但在之前很多年中,这股风潮的表现形式更多地是当地俄语人口减少,车臣等本地民族人口增多,导致民族文化变成了当地的主流。

以此次要改名为捷列克的谢尔科夫斯卡娅为例,2002年的时候,当地还有13.47%的人是俄罗斯族,可到了2010年,俄罗斯族的人口占比就下降到了9.18%。

【此次要改名的三座车臣城市】

对于这种人口变动导致的去俄化,普京政府无能为力,但对于文化、历史层面的去俄化举动,普京政府必然会进行打击。

此前,鞑靼斯坦共和国进行过一次推进鞑靼语言文化复兴的改革,准备在鞑靼语书写上放弃西里尔字母改为拉丁字母,但在改革尚未见效之际,法院就认定此举与宪法矛盾,终止了拉丁字母的官方化进程。

顺便一提,车臣此次带有去俄化色彩的改名行动会引发沙马诺夫的反对,与两次车臣战争也有一定的关系。

沙马诺夫最高官至俄军空降兵司令,参加过两次车臣战争,他代表着诸多参加过车臣战争的老兵的意见。

在这些老兵看来,自己当年浴血奋战才确保了车臣不会分裂出俄罗斯,现在更不能放任车臣地方势力进行隐蔽的去俄化。

【沙马诺夫代表着俄国内车臣战争老兵们的态度】

而车臣议会这些动作,必然得到了实际掌控车臣的卡德罗夫家族准许,甚至此事就是卡德罗夫家族暗中推动的。

卡德罗夫家族现在暗推去俄化,是要确保车臣在文化等领域的独立性,增加普京直接空降过来一名心腹掌控车臣的难度,确保莫斯科想长期执掌车臣,就必须依靠卡德罗夫等当地势力。

要知道,近些年一直有传闻称卡德罗夫身体不太好,他也确实在加紧扶持自己的小儿子亚当,似乎是在为日后的权力交接做准备。

可莫斯科那边不愿意让卡德罗夫家族继续搞父死子继,长期掌控车臣军政大权,只是在俄乌冲突持续的背景下,克里姆林宫不愿意与卡德罗夫彻底闹翻,卡德罗夫需要趁着这个窗口期,尽量增强自身在车臣的独特地位。

【普京还未决定是否要让亚当继承其父祖的权力】

通过近些年的联姻,卡德罗夫已经将车臣地区的多个政治家族团结在了自己身边。

说回到此次的改名问题,卡德罗夫此次做得比较隐蔽,选的三个新名字没有太浓厚的车臣民族色彩,如捷列克就是当地一条河的名字,使得改名提案顺利通过了国家杜马的一读。

但随着沙马诺夫等人敏锐地意识到问题,并将事情捅出来,此事应该会引起克里姆林宫的关注。

只是普京政府现在面临一个艰难选择,若对车臣的行动放任不管,恐将助长其他加盟共和国的效仿之风,可要强势干预,又可能激化与卡德罗夫势力的矛盾,甚至动摇北高加索的稳定。

一言以蔽之,地名之争,终究是权力与认同之争,无论莫斯科下一步如何行动郑州配资服务,都将深刻影响俄罗斯联邦未来的统一性与多样性平衡。

兴盛网提示:文章来自网络,不代表本站观点。